HISTOIRE - Michel GAUTIER

POCHE SUD DE St NAZAIRE

Dans la partie nord du Pays de Retz, 11 communes se trouvèrent “empochées” à partir du mois d’août 1944 et ne furent libérées que le 11 mai 1945 comme l’ensemble de la Poche de Saint-Nazaire. Le Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz envisage de soumettre à la commune d’Arthon un projet d’installation de panneaux historiques auprès du monument de la Poche sud à La Sicaudais. Ces panneaux évoqueraient les moments forts de cette période, en particulier les combats de la mi-octobre et de Noël 1944, ainsi que les sacrifices consentis par les FFI et les populations empochées.

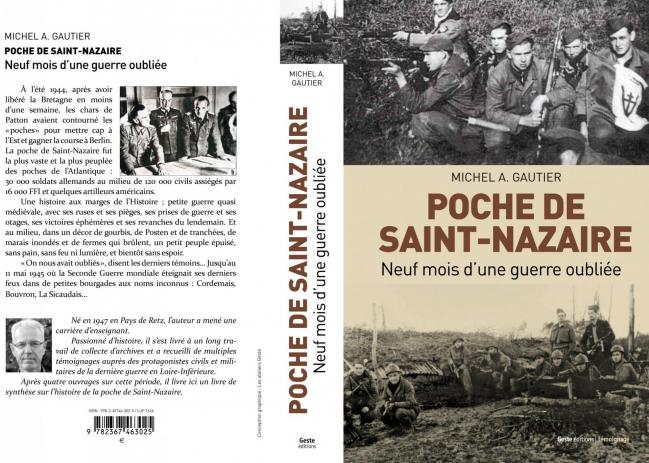

En introduction à ce projet, on peut lire le dernier ouvrage de Michel Gautier : Poche de Saint-Nazaire – Neuf mois d’une guerre oubliée, paru chez Geste Editions en avril 2015.

du même auteur

* Une guerre de sept ans (Le Petit Véhicule, 2001)

38-45, un jeune paysan dans la guerre

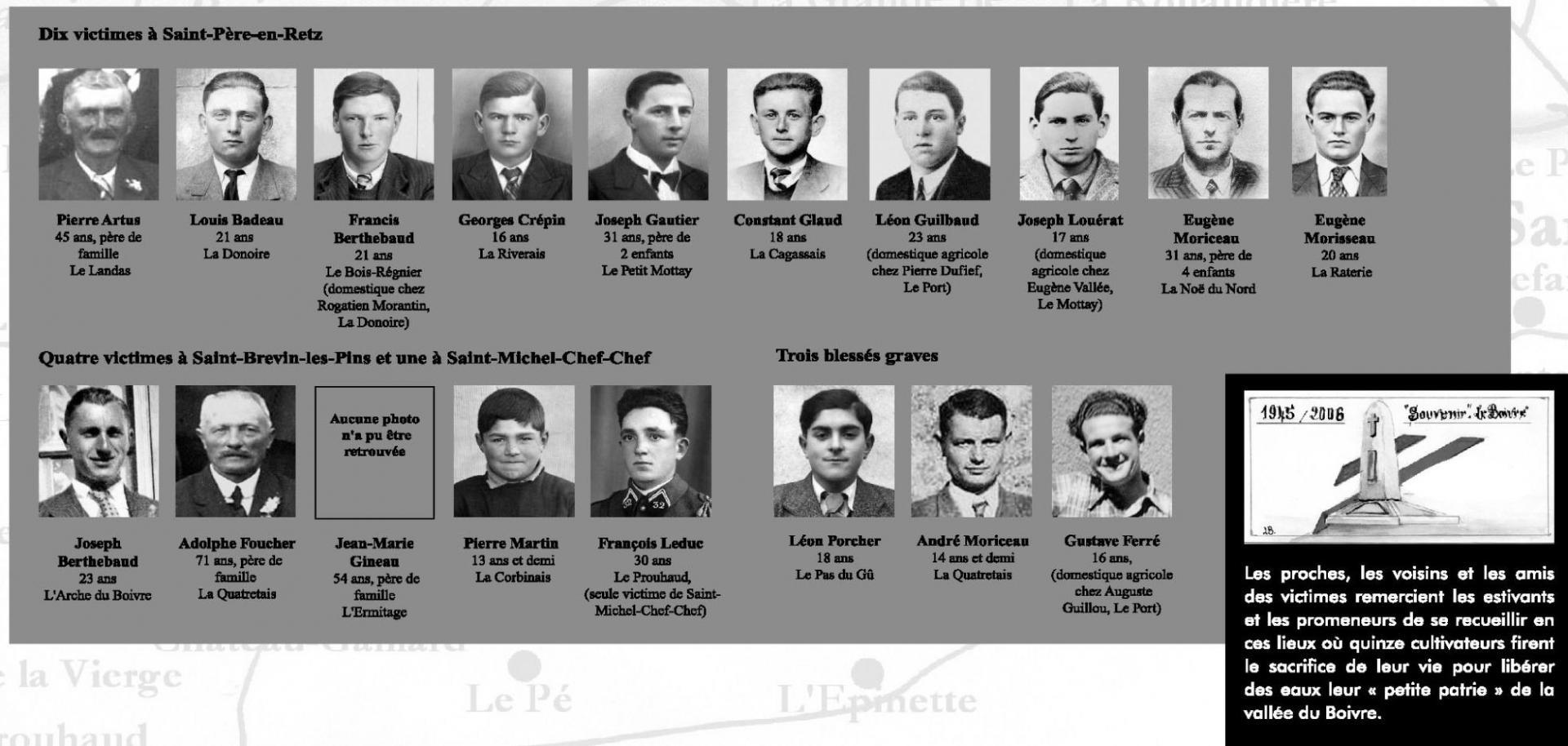

* La catastrophe du Boivre (Geste Éditions, 2005)

17 mars 1945, quinze paysans tués par des mines allemandes

* Une si longue occupation (Geste Éditions, 2005)

Combats et vie quotidienne en pays de Retz de juin 1940 à la libération de la poche de Saint-Nazaire

* Portraits de guerre (Geste Éditions, 2007)

Le pays de Retz à l’heure allemande

* Écho d’un pays disparu (Geste Éditions, 2010)

Récits de la vie ordinaire en Pays de Retz entre 1900 et 1960

Site de l’auteur (extraits, photos, cartes, émissions radiophoniques…)

http://pagesperso-orange.fr/poche.st.nazaire/

Légende couverture :

- Photo haut : Groupe du 1er Hussard dans le secteur de Plessé en avril 1945. Devant, au milieu, Ernest Barreau ; derrière lui, son frère Henry, tué d’une rafale de mitraillette. Tous ces hommes sont aux ordres du commandant de Pringy (ancien 2ème bataillon ORA « Patriarche » en provenance de la Haute-Vienne) - Coll. M. Gautier. Photo bas : La 5ème compagnie du 1er bataillon FFI de Loire-Inférieure (commandant Jean Coché). Les lieutenants Saint-Girons et Bourieau et leurs hommes à l’hiver 1944, en position dans la poche nord de Saint-Nazaire, face à l’Isac. Coll. M. Hubert - L. Braeuer.

Poche de Saint-Nazaire : Neuf mois d’une guerre oubliée.

|

avant-propos |

9 |

|

avertissement au lecteur |

13 |

|

Pourquoi les poches bretonnes |

27 |

|

Royan d’abord et à tout prix |

47 |

|

Nantes libérée malgré tout |

63 |

|

La formation de la poche de saint-nazaire |

93 |

|

Exactions allemandes dans la poche sud |

129 |

|

La poche sud s’agrandit |

165 |

|

Combats et vie quotidienne dans la poche nord |

191 |

|

L’offensive allemande du 21 décembre 1944 |

223 |

|

La Sicaudais, un petit bourg rural dans la guerre |

259 |

|

Guerre des marais |

281 |

|

Ravitaillement, réquisitions et évacuations |

305 |

|

Vers la libération de la poche de saint-nazaire |

333 |

|

postface |

373 |

|

annexes |

375 |

|

illustrations |

397 |

|

bibliographie |

417 |

|

remerciements |

419 |

Ce livre s’inscrit dans un cycle commencé au début des années 2000 consacré à la guerre 39-45 dans le département de Loire-Inférieure et singulièrement en Pays de Retz. J’ai appuyé ma recherche sur des archives civiles, militaires et familiales mais aussi sur le recueil de plusieurs centaines de témoignages. Le fruit de cette recherche m’a permis de retracer le parcours singulier d’un jeune paysan de Saint-Père-en-Retz traversant guerre et captivité entre 1938 et 1945, de décrire la vie quotidienne sous l’Occupation en Loire-Inférieure, et de tenter une approche à la fois sociale et militaire de ce que fut la poche de Saint-Nazaire depuis la fin de l’été 1944 jusqu’à sa libération le 11 mai 1945.

C’est sur ce dernier thème que je reviens ici pour l’enrichir de nouveaux développements appuyés sur des archives et des témoignages inédits. Soixante-dix ans après, j’ai souhaité inscrire cet étrange objet historique dans un schéma d’explication plus global, tant du point de vue militaire et politique que dans sa dimension psychologique. Tout en développant les caractéristiques communes à l’ensemble de la poche de Saint-Nazaire, il sera accordé une importance particulière à la poche sud, englobant onze communes du nord du pays de Retz. En effet, sans cette enclave constituée en défense avancée de la forteresse elle-même, celle-ci aurait été privée d’un espace maritime sécurisé et donc exposée à la menace directe d’attaques à travers l’estuaire de la Loire, mais de surcroît, elle aurait été privée d’une bonne partie de ses ressources alimentaires. Plusieurs chapitres traiteront aussi de la poche nord, en particulier dans la phase où elle se constitua à l’été 1944, mais aussi lors de cette interminable guérilla de patrouilles et d’artillerie à travers Vilaine et Isac qui allait l’endeuiller jusqu’à sa libération.

Le sort des « poches » a peu inspiré les historiens car il s’agit d’une histoire marginale par rapport à la grande histoire qui se développait sur le front principal. Pourtant, Hitler n’a jamais négligé la défense de ces grandes forteresses sur la façade maritime de l’Europe ; outre sa volonté de ne pas perdre la face en abandonnant ces fleurons du mur de l’Atlantique, elles présentèrent pour lui et jusqu’à la fin, un intérêt stratégique, dans la perspective heureusement chimérique de la mise au point des « armes secrètes ». Elles furent aussi un enjeu politico-militaire important pour la France libre, et dès l’automne 1944, de Gaulle n’eut de cesse d’organiser leur capture, avec ou sans l’aide alliée. Il s’agissait non seulement de restaurer l’intégrité du territoire national, mais aussi de recouvrer l’un des attributs de l’indépendance et de la dignité du pays, celui d’une armée française reconstituée, capable de chasser l’Allemand des dernières parcelles occupées qui ne représentaient pourtant qu’un pour cent du territoire. Traumatisées par le désastre du bombardement de Royan en janvier 1945, les poches de Gironde furent les premières qu’on chercha à libérer et les premières qu’on libéra effectivement à la mi-avril 1945. Mais ce qui devait être l’acte précurseur de la libération de vive force des poches de Dunkerque, Lorient, La Rochelle et Saint-Nazaire, devait rester une réussite au goût trop amer pour qu’on la réitère. On peut même supposer qu’une attaque frontale de la poche de Saint-Nazaire se serait accompagnée de pertes civiles plus graves encore, et le nouveau pouvoir politique eut la sagesse d’épargner cette dernière épreuve à des populations déjà suffisamment meurtries.

Mais commençons par repréciser la notion militaire de « poche » et l’origine historique de ces poches. Depuis Dunkerque jusqu’à Royan, toutes les poches-forteresses du littoral français furent abandonnées à l’automne 1944 pour des raisons assez similaires. Après que les alliés aient su habilement contourner leurs canons pour débarquer à même les plages, et après qu’on les eût définitivement coupées de la ligne de front, elles cessèrent dès le mois d’août 1944 de constituer une menace pour le développement général de l’offensive. D’autre part, bien qu’abritant toutes des ports en eaux profondes disposant d’équipements considérables, on avait pu leur substituer d’autres installations et d’autres ports capables d’alimenter graduellement la gigantesque machine de guerre alliée. Et enfin, leur prise, à l’instar de Brest, aurait été trop coûteuse en temps et en moyens militaires mais aussi en pertes humaines. Autant Hitler tint à leur préservation, au point d’y laisser enfermer près de cent milles de ses soldats, autant les alliés, hors mis de Gaulle lui-même, ne semblèrent jamais affectés par le maintien sur leurs arrières de ces puissantes forteresses inutiles et condamnées d’avance à la reddition.

On pourrait décrire une guerre de poche comme un processus d’encerclement et de siège prolongé d’une zone où sont enfermés les restes d’une armée ennemie, et on pourrait penser qu’il suffit alors de les affamer et de les bombarder. Mais ce qui aggrava la situation des poches de l’Atlantique, c’est que cette armée s’y trouva enfermée au milieu d’une population civile. On s’efforça bien de les « purger » de cette population, mais avec des succès divers. Ainsi, à la veille de leur reddition, on trouvait encore plus que dix mille civils dans la poche de Lorient, quelques milliers dans celle de La Rochelle, deux milles dans celles de Royan et un millier dans la poche de Dunkerque. Quant à la poche de Saint-Nazaire, elle conserva jusqu’au bout la plus grande part de ses habitants, c’est-à-dire un cinquième de la population du département de Loire-Inférieure. En effet, dans ce réduit de mille huit cents kilomètres carrés, demeuraient encore le 11 mai 1945, cent dix mille civils. Et c’est là une des singularités de cette poche de Saint-Nazaire, par ailleurs très bien défendue par une garnison allemande de trente mille hommes, répartis derrière un front continu de cent kilomètres et cernée par seize mille FFI et quelques milliers de soldats américains.

On pourrait imaginer que tous les civils n’avaient qu’une envie : échapper à la poche ! Dans celle de Saint-Nazaire, il n’en fut rien ! Alors que les Allemands avaient souhaité se débarrasser initialement de cinquante mille « bouches inutiles », les atermoiements des deux camps aboutirent à l’évacuation d’un maigre contingent de vingt mille « empochés », essentiellement recrutés dans la poche nord où les conditions sanitaires et alimentaires étaient encore pire qu’au sud. Quant au sud, à l’exception de quelques centaines de personnes malades ou fragiles, on y déclina les offres d’évacuation ! Comment accepter en effet, sauf sous la menace du fusil, de quitter sa maison, sa ferme, ses cultures et ses animaux, au risque de ne rien retrouver la guerre finie ?

Mais à l’intérêt politico militaire de ces neuf mois supplémentaires d’une petite guerre en vase clos, il faut en ajouter un autre qui a fort peu attiré l’attention des historiens : son intérêt psychologique et humain. Intérêt renforcé encore quand il s’agissait, dans la poche de Saint-Nazaire, de trouver des accommodements entre une population de plus de cent vingt mille civils et trente mille soldats allemands dans les conditions drastiques d’un encerclement de plus en plus étanche. On peut assimiler à une sorte de prise d’otages massive le sort de ces populations soumises au « pillage rationnel » de l’occupant, aux aléas des combats, aux dangers des coups de main, des incursions, des embuscades et des tirs croisés. Ajouter les privations, voire un début de famine, et l’angoisse des derniers jours de siège où les forces d’encerclement hésiteront sur la tactique à suivre pour amener l’ennemi à résipiscence : la négociation ou le tapis de bombes. Et on verra se développer ces deux occurrences. Comment s’étonner que la promiscuité entre des familles françaises s’accrochant à leur ferme et des soldats allemands occupant le village, ait pu induire alors une sorte de syndrome de Stockholm avant l’heure ? Et que les FFI aient même soupçonner certaines formes de connivence ? En effet, comment faire confiance à ces villageois partageant par force leurs réserves alimentaires et parfois leur toit avec l’occupant, mais partageant aussi la peur de la punition finale ? Et combien de fois allait-on leur poser la question : « Êtes-vous de bons Français ? »

Si on a accusé les forces de siège d’avoir manqué de discernement dans le choix de leurs cibles et d’avoir « arrosé » parfois sans faire de détail, c’est sans doute que régnait dans leurs rangs, et jusque chez certains boute feux de l’état-major, un soupçon diffus sur ces villageois accusés un peu hâtivement de s’accommoder de leur sort et même de pactiser avec les soldats occupant leurs villages, au point d’en parler comme des « collabos de la poche » ! Convenons que certains ont vendu des œufs, du lait, du vin, de la viande et des patates aux Allemands, mais diront-ils : « Quand on ne leur vendait pas, ils le prenaient » ! Mais on a aussi souscrit bon gré mal gré aux obligations de la réquisition et du partage organisés par les autorités civiles de la poche au profit des civils. Au moins dans la poche sud, les prix n’ont pas flambé, tandis qu’on parvenait à surmonter la famine en recourant à la soupe populaire pour les plus pauvres, et en distribuant avec équité le contenu de quelques trains de secours. Les évacuations totales ou partielles de bourgs menacés ou bombardés, comme Chauvé, La Sicaudais, Bouvron ou Guenrouët, mais aussi les exodes de centaines de villages proches des no man’s land se sont déroulés sans panique. Les solidarités familiales ou entre bourgs et campagnes ont joué à plein et permis d'héberger et de nourrir la plus grande partie des réfugiés ou « déplacés » intérieurs. Enfin, on n’a donné à l’ennemi ni hommes ni renseignements, et, bien au contraire, on a souvent signalé aux FFI les positions et les déplacements adverses.

Un autre reproche fut adressé parfois par les jeunes FFI des bataillons extérieurs à la jeunesse locale trop hésitante à les rejoindre : « On se bat pour vous, qu’attendez-vous pour nous rejoindre » ? Bien sûr, on reconnaissait ici les mérites de ces jeunes maquisards ayant déjà libéré leur propre région et venus aux marges de la poche de Saint-Nazaire pour la contenir et un jour la libérer. Certains jeunes empochés les rejoignirent à l’automne 1944 et s’enrôlèrent dans les bataillons FFI, mais il n’y eut pas d’engagement en masse, car l’heure des maquis, avec sa fièvre et ses enthousiasmes de l’été 1944, était passée. Cette apparente tiédeur de la jeunesse locale à l’engagement armé suffisait-elle pour autant à justifier le silence pesant du grand homme ? Pourquoi en effet, le général de Gaulle venu décorer la ville de Nantes le 14 janvier 1945 n’eut-il pas un mot sur les conditions d'isolement et d'angoisse des empochés ? On comprenait sa reconnaissance pour l’esprit de sacrifice et l’héroïsme des forces de siège, mais pourquoi oublier que dans ce grand îlot de la poche de Saint-Nazaire, il y avait aussi des civils qui n’avaient pas choisi leur sort d’empochés ? Sans doute fallait-il voir dans cette prudente réserve du général de Gaulle, cette arrière-pensée qui ne le quitta pas jusqu’à la dernière semaine : « Le moment venu, je donnerai l’ordre à mes soldats d’attaquer et de prendre les poches » !

On retrouve encore aujourd’hui dans la mémoire des anciens ayant vécu cet enfermement, la trace vivace des angoisses, des humiliations et même d’une forme de désamour éprouvés pendant ces neuf mois de guerre supplémentaires. Comme le dira un de mes témoins : « On nous a oublié et en plus, on a voulu nous faire honte ! » Confinés dans des villages coupés les uns des autres, après avoir vécu l’hiver le plus froid de la guerre, sans lumière et sans chauffage, dans la peur quotidienne de la mauvaise rencontre, du pillage ou de la balle perdue, on a gardé le sentiment d’un abandon et d’une forme d’injustice : le reste de la communauté nationale, toute à son euphorie reconstructrice, nous a laissé tomber ! En effet, alors que les villages situés de l’autre côté des lignes et tout le pays libéré se lançaient déjà dans la reconstruction, allaient au bal, mangeaient du pain blanc, se mariaient et faisaient des enfants, on désespérait ici de briser les lacets de cette nasse et de sortir d’une si longue occupation.

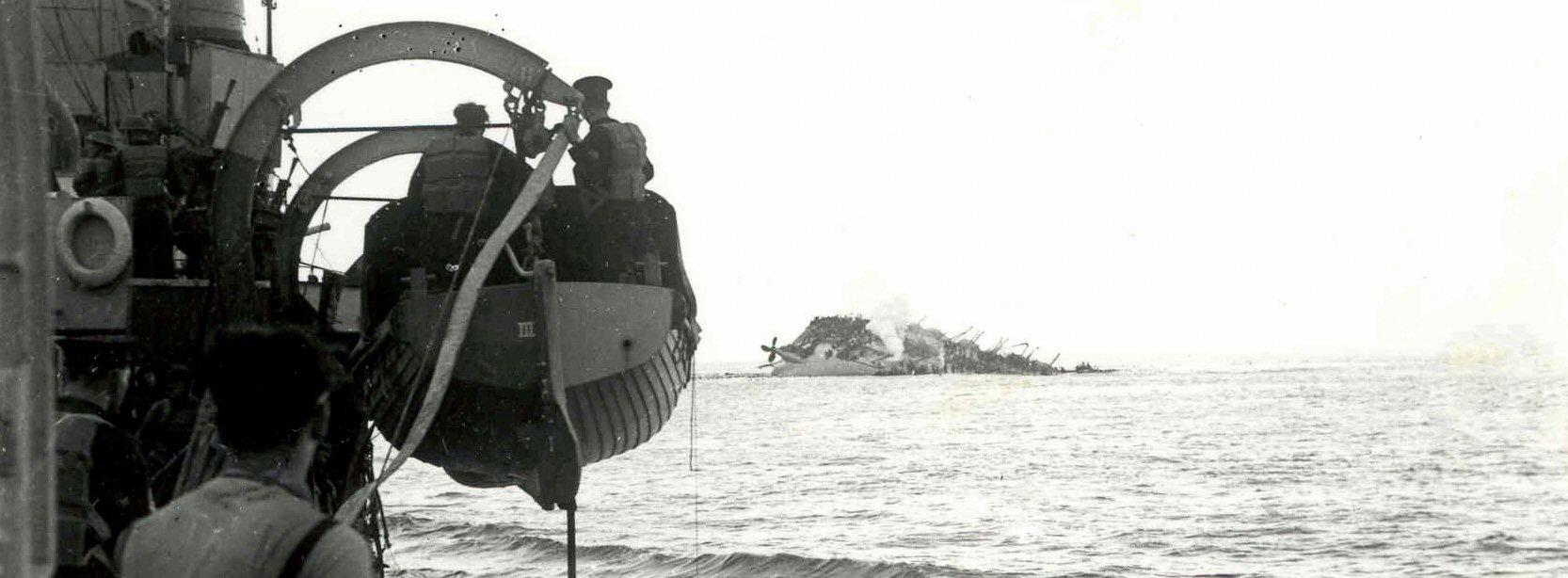

C’est à l’histoire de ce siège qu’est consacré cet ouvrage qui n’a d’autre ambition, à l’heure où s’éteignent les derniers témoins, que de partager la mémoire de cette guerre entre les générations, entre les civils et les militaires, entre les villages situés de part et d’autres des lignes, entre les « empochés » du nord et ceux du sud. Derrière cet enjeu d’un récit commun, il y a aussi celui de réparer une blessure symbolique. Les neufs mois de la poche de Saint-Nazaire ajoutèrent près d’un millier de victimes[1], dont la moitié de civils, au martyrologue régional initié par le naufrage du Lancastria de 1940, puis alourdi par les bombardements de Saint-Nazaire et de Nantes. On trouvera ici la silhouette fugitive de quelques unes d’entre elles mais aussi le portrait plus précis de quelques figures dont le destin singulier a marqué la période… Chomel, Besnier, Grangeat, Coché, Lagardère, Pollono, Sérot, Bouhard, Loukianoff, Benedetti…

Michel A. Gautier, le 30 novembre 2014

Avertissement au lecteur

Cet ouvrage a pour objectif de contribuer à l’histoire de la Poche de Saint-Nazaire qui se constitua au nord et au sud de l’estuaire de la Loire à partir du 4 août 1944. Néanmoins, il ne se présente pas comme un livre d’histoire académique. Il prend souvent la forme d’un récit et recourt même à des passages dialogués. Il comporte de nombreuses citations et analyses de protagonistes civils et militaires de l’époque.

L’auteur s’y efforce d’inscrire chaque évènement, du plus important au plus ténu, dans un cadre historique plus global, ce qui permet quand cela est possible d’en proposer une interprétation.

Conçu comme un livre de synthèse, il s’adresse à tout lecteur curieux de découvrir une page palpitante de notre histoire régionale et nationale, mais il tente en même temps d’offrir aux futurs chercheurs un répertoire de faits, de combats, de dates clés, de personnages, de noms d’unités ou de villages illustrant la complexité infinie de cette entité historique mal connue.

Pour une lecture utile de certains chapitres, le recours à la carte d’état-major peut s’avérer nécessaire… Sauf à s’abandonner au bercement poétique des noms de villages.

De la lecture continue à la consultation thématique d’une base de données, toutes les lectures sont possibles.

[1] Chiffre retenu par de nombreux observateurs mais le décompte précis de ces victimes reste à faire.

Postface

J’ai voulu dans ce livre conclusif apporter les dernières retouches à un portrait de cette poche de Saint-Nazaire qui fut la plus vaste, la plus peuplée et la dernière libérée. En filigrane, j’ai aussi tenté de restituer le grain d’une époque encore en noir et blanc. Dès le lendemain de la Libération, on se hâta d’oublier la grisaille et les privations pour raviver les couleurs de la vie, mais ces années 39-45 constituèrent la matrice secrète de toute une génération, celle des « millions de beaux bébés » que de Gaulle souhaitait donner à la France en 1945. Cette génération du baby boom qui impulsa les « trente glorieuses », partage avec ses enfants le privilège de n’avoir pas connu la guerre, mais elle garde aussi une forme de nostalgie mêlée de reconnaissance pour ses propres parents et grands-parents qui furent les témoins, acteurs ou victimes de ce dernier cataclysme mondial. Nous demeurons les enfants de cette Histoire, et à notre insu, elle pèse sur nous et détermine nombre de nos angoisses, de nos affects ou de nos codes de lecture d’un monde toujours inscrit dans le grand jeu des équilibres entre guerre et paix.

Entre 1940 et 1945, il y eut dans notre pays mille façons de souffrir et de mourir. Chaque victime a pris depuis sa densité historique mais il ne suffit pas d’être mort les armes à la main pour occuper un rang d’égal mérite sur les arcs de triomphe. Quoi de commun dans les livres d’histoire, les évocations littéraires ou cinématographiques, entre la mort d’un GI sur les plages normandes, celle d’un biffin des Ardennes tentant de contenir le déferlement des Panzers sur la Meuse et celle d’un maquisard en sabots du Vercors, de Saint-Marcel ou de Chauvé ? La gratitude et la gloire accompagnent le premier alors que l’oubli, teinté au mieux de commisération, recouvre peu à peu le souvenir des derniers. Quant à la souffrance des civils, on n’a inventé jusqu’ici nulle médaille ou commémoration pour la distinguer ou la reconnaître. La Libération revêtit elle-même des formes si diverses : celle de l’exaltation et de l’euphorie parisienne, de la destruction et du deuil de masse dans les ruines des villes normandes ou de Royan, et celle de l’épuisement d’un siège quasi médiéval dans la poche de Saint-Nazaire... En creusant à l’os la mémoire de ce siège, j’ai souhaité révéler la trace d’une blessure cachée. C’était sans doute une raison suffisante pour écrire ce livre, mais on en trouverait bien d’autres…

Il semble bien en effet que cent ans après la première guerre mondiale, ou soixante-dix ans après la seconde, notre imaginaire de guerre ne soit pas encore rassasié et trouve toujours à s’alimenter à l’inépuisable fonds d’archives collectives rassemblées par les soldats et les armées de tous les camps, par les familles des héros, des victimes et des martyrs, mais aussi par la foule des petites gens dont l’histoire ne rencontre jamais d’historien. C’est ainsi que, chaque semaine, je reçois encore des témoignages ou au contraire des demandes d’information concernant tel événement ou tel personnage. La petite, mais aussi la grande histoire qui s’écrit et s’épure à chaque génération, s’alimente à ce creuset pour produire des livres, des films, des portraits, des récits effrayants ou édifiants qui viennent réveiller et alimenter nos terreurs archaïques, nos réflexes combattants, notre goût du sacrifice, voire notre surmoi héroïque. Et nous sommes encore et toujours affamés de ces images et de ces récits, quand bien même les sensibilités et les affects ont changé. Il n’est plus question de « mourir pour la patrie », d’occire les Alboches ni de « vaincre le fascisme », et les « raisons légitimes » d’une « bonne guerre » ne nous semblent plus très évidentes. Cependant, nous voyons chaque jour s’étaler sur nos écrans des images de combattants engagés dans des conflits inexpiables qui, eux, ont bel et bien trouvé de bonnes raisons pour alimenter leur passion guerrière. Et qui peut jurer que la guerre a déserté définitivement les rives du continent européen ou même de notre propre pays ?

C’est bien cette angoisse diffuse qui sous-tend notre goût pour les « histoires de guerre » et sans doute pour « l’Histoire » elle-même qui permet tour à tour de désamorcer et de recharger cette angoisse. Comment jouir de la vie et penser la guerre ? Même la veille c’est encore la paix et pourquoi gâcher ces précieuses minutes ? Et pourtant, qui ne s’est jamais posé cette question en lisant le récit d’une bataille ou en se rencognant dans son fauteuil devant les images insoutenables d’un bombardement, d’une séance de torture ou d’un simple combat de fantassins rompus à l’art de l’embuscade : « Et si c’était moi ? » Moi, sous les bombes, moi, dans une tranchée ou face au bourreau, moi, devant donner la mort ou risquer ma peau ! Et rôde alors une autre question : « Le jeu en vaut-il la chandelle, et qui se souviendra du héros » ? Qui peut se vanter en temps de paix de répondre avec assurance à une seule de ces questions ? Et sans doute faut-il souhaiter n’avoir jamais à y répondre.

Michel Gautier